植物会のキーパソンにスポットを当ててインタビューする企画、第9回目。

今回は国際多肉植物協会の会報「I.S.I.J.」にて毎号、植物の美しい写真と、そして磨かれた栽培技術に関する記事などを書かれている河野忠賢さんにお話を伺いました。

「この人は一体何者なんだろうか?」

同誌を読むたびに疑問は深まり最近初められたInstagramからメッセージを送りインタビューが実現しました。

ちなみにインタビューは通常温室などに赴くのですが栽培場が非公開の為異例のTOKYの管理場(テラス)で行われました。

本業はサボテンの刺の進化を研究する研究者。

I.S.I.J.にてとても興味深い記事を掲載するとともに、見て取れる栽培の熟練度と所有しているであろう膨大な植物の数々。写真の美しさや装丁デザインの素晴らしさなどにおいて同誌を底上げする重要人物。

tadayoshi kono

河野さんが栽培されるパキポディウム・ナマクアナム (Pachypodium namaquanum)。植物に興味が無くともこの美しさは伝わるのではないでしょうか?

河野さんが栽培されるパキポディウム・ナマクアナム (Pachypodium namaquanum)。植物に興味が無くともこの美しさは伝わるのではないでしょうか?

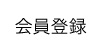

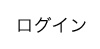

河野さんの手がける記事。I.S.I.J.の最新号よりアロエ・プリンスローイ (Aloe prinslooi)を題材にした特集記事。植物とのドラスティックな出会い、そして美しい写真と丁寧な文章。

河野さんの手がける記事。I.S.I.J.の最新号よりアロエ・プリンスローイ (Aloe prinslooi)を題材にした特集記事。植物とのドラスティックな出会い、そして美しい写真と丁寧な文章。

ー植物の栽培はいつ頃からされているのでしょうか?

小学生から植物を育てていますのでざっと20年弱くらいでしょうか。

現在、大学院の博士課程で植物の研究をしています。

研究を志す様になったのは、後のことで、まず植物を楽しみ育てることが先でした。要するに生粋の趣味家です。

そうして日頃から多肉植物に接して行くうち、どのようにしてこの不思議な形が進化してきたのかということに興味を持ち、サボテン科のアイデンティティともいえる刺の発生進化を研究し始める様になりました。

昨年まで読売新聞で連載されていた三浦しをんさんの「愛なき世界」(植物学をテーマにした小説)に登場するキャラクター(サボテンの刺を研究する院生役の加藤)のモデルにもなりました。

ーその研究はどのようなことをされているのでしょうか?

普通の植物でいうところの葉が変化したものがサボテンの刺にあたります。

サボテン科の進化の過程で、ひらひらした柔らかい葉から、尖った鋭く硬い刺に至るまでに一体どんな進化のステップがあったのか。

そうした形態の進化を、遺伝子のレベルで研究しています。

ーI.S.I,Jに寄稿されている経緯を教えていただけますか?

国際多肉植物協会の会長である小林さんとは古くからの仲もありお手伝いしている、と言うところと私も今の多肉植物の世界やこれから初められる方に伝えたいことがあるので記事を書いています。

あとはデザインや編集が元々好きというベースはあります。

ーこういう人に読んで欲しい、というのはあるのでしょうか?

ターゲットにしたいのは”初めて間もない人”に響くように書いています。

特に最近園芸の世界には、ファッションやインテリアから入る人が多いのでそういう人たちのこともイメージしています。

そして大きな流入口としてinstagramなどSNSの影響が強いと思うのですがそういう所から入った人たちが見て「植物はこんなに素晴らしいんだ」という事が伝わればいいと思っています。

多肉植物の不思議な形は、魅力ですから、多肉植物の姿に魅かれるのは至極当然のことだと思っています。

ここ数年の多肉ブームは、これまでの流れとは全く違うところから、ドッと裾野が増えた様子です。

サボテン大好き玄人おじさんたちのために書いているのではなく、そういう人たちに届く様に書いているつもりです。

怪しい花をつけた魅惑のガガイモ カラルマ・ソレノフォラ (Caralluma solenophora)こういう植物の美しさに気づくには意外と時間がかかります。

怪しい花をつけた魅惑のガガイモ カラルマ・ソレノフォラ (Caralluma solenophora)こういう植物の美しさに気づくには意外と時間がかかります。

皮肉に思うのは、植物界でもっとも人心を魅く姿をした多肉植物という植物が、数ある植物の中でも最も育てるのが難しい植物の一つだったということです。

ここ数年のブームを見ていると、やはり植物のことが心配になりますね。

パンジーも育てたことの無い人が、初めて手にする植物がパキポディウムというのは、やはりちょっと無理があるように思います。

枯らして学ぶというのは事実ですが、やはり順序がありますよね。

買った当人にしても枯れたら、いやですよ。残念なものですよ、いやになります。

うまく行くと嬉しいものです。もっとやろうと思うものです。

健康に維持して、さらに魅力の出る様に育てようと思うでしょう。

多くの成長点から咲き誇る鮮やかな黄色い花をつける、パキポディウム・ブレビカウレ 恵比寿笑 (Pachypodium brevicaule)。花を見れるのは僅かな期間で、現地球はそれなりに練度を積んだ生育が必要となります。

多くの成長点から咲き誇る鮮やかな黄色い花をつける、パキポディウム・ブレビカウレ 恵比寿笑 (Pachypodium brevicaule)。花を見れるのは僅かな期間で、現地球はそれなりに練度を積んだ生育が必要となります。

モノではないということです。買って終わりではない。

せっかく興味を持った人が正しい経験と知識を持たず枯らしてしまい、離れて行くのは残念なことです。

めげずにうまく育てられる人が増えて、もっとこの業界の裾野が広がっていけばいいと思います。

ブームになると、SNSなどの影響で人気種が一点に集中しがちですが、始めたばかりの人がそれで多肉植物が分かった様に思っては残念です。

多肉植物の世界は広く、半端ではない。あちらこちらにきら星のごとき種が存在しています。そういったものを広く紹介して行けたら、と思っています。

インスタ世代の人たちの大部分は、I.S.I.J.のような会などに参加せずに楽しんでいる様子です。

ただ、そのような会に参加することで、同じ興味を持った人に会えますし、きちんとした栽培の仕方などを知る機会は増えると思います。

黒肌で、成長が遅く、トゲの美しさは比類なし…河野さんが今特に気に入っているサボテン オプンチア・ガラパゲイア (Opuntia galapageia)

黒肌で、成長が遅く、トゲの美しさは比類なし…河野さんが今特に気に入っているサボテン オプンチア・ガラパゲイア (Opuntia galapageia)

ーですが、かなり専門的な内容が多いことも事実ですよね?

簡単なことを難しく書く必要はないですが、本質的に難解なことを簡単に書くことはできないからです。

まだ知識の浅い人に向けて書いているといいましたが、内容を下げて書くということはしません。

植物を育てる経験を積んで、いずれまた読み返してみると、なるほどと分かるということもあるでしょうし、そういう意味で何度も読み返してみてもらえればと思います。

毎回それぞれの植物について体験と鑑賞の髄を書いているつもりです。

好きというのは、一見ひとりよがりな価値観ですが、不思議と共感を呼ぶものです。

ただ、読んでもらいやすいように、文章の工夫はしています。

ー記事を書く時に大事にされていることはあるのでしょうか?

写真をみてもらうだけでも良いのですが、やはり書かれていることにも目を通して欲しいですね。

そのために、読んでもらう際の工夫はしています。

美しい写真の側に文章があれば、一体何が書いてあるのか、気になってくるでしょう。

ですから、文章は勿論ですが、紙面のレイアウトや写真の美しさにむしろこだわっています。

デザイン性を重視していますので、勿論植物の種類にもこだわりますが極端に言えば種類関係なくその植物のデザインが優れていればそれで良いという考え方です(極論ですが)。

意外に思われるかもしれませんが、私の様な栽培家で研究職の人間でも陶器鉢も使います。それは植物体の魅力を引き立たせるためです。

ーどのような陶器鉢が好みなのでしょうか?

多肉植物は、それだけで主張の強い、存在感のあるデザインをした植物ですから、鉢までゴチャゴチャしたデザインでは、目に飽きが来てしまう。

そして私の好きなデザインの鉢というのは、根本には、育てやすい鉢です。

どこまでも育てるという視点から発したデザイン。それをつきつめていけば、自ずと格好よくなるはずだと思っています。

最近流行の鉢を見ていると、口径の小さい割に分厚く、正直言って作りにくい印象の鉢が多い。植わっているのを見ていて、息苦しそうな植物は多いです。

陶芸家が、植物のことを分かっている必要はありませんが、昨今の鉢をみれば、植物を作ったことが無い人が作陶しているというのは一目瞭然です。

植物の視点に立った作陶家がいないというのは、今の鑑賞鉢の世界は未熟というか、自分の意匠を示すだけの思いが強すぎるのが残念です。

もう少し、無私な鉢が欲しいですね。

自分好みの鉢が売ってないなら、そのうち自分で作ってみたい思いはあります。

作陶も植物趣味の楽しみの一つとして、やれたらいいんですけど。

恐ろしく美しい斑入りの葉、そして猛毒の樹液を持つユーフォルビア・ポイゾニー 錦 (Euphorbia poissoni variegated)

恐ろしく美しい斑入りの葉、そして猛毒の樹液を持つユーフォルビア・ポイゾニー 錦 (Euphorbia poissoni variegated)

(・・ここで視界に管理場のユーフォルビア・パキポディオイデスが目に入りふと聞いてみました。)

ー例えば、ユーフォルビア・パキポディオイデスは自生地がパキポディウム・バロニーととても近く、そしてその植物のデザイン自体もとても似ています。これは何か理由があるのでしょうか?

先に言っておくと事実は分かりません。ただ幾つかの可能性が存在します。

まずは可能性として、収斂進化 (しゅうれんしんか)です。

その進化の内容の詳細は興味があれば個々で調べて欲しいのですが簡単に言えば複数の異なるグループの植物が、同様の生態的地位についた時に、科属種に関わらず似通った姿に進化することを指します。

もしくは擬態でしょうか、生態的優位に立つ他の植物に近づくことで生態を維持・拡大することを目的としている可能性もあります。

地理的にも全く関連が無くコロニー間が長距離に渡り離れていてもこういう似た植物が現れる事象は発生します。

ただ事実は未だ持って解明されないことが多いのです。

サボテンとユーフォルビアの一部にも非常に酷似したものが存在しますが上記で述べた進化の過程に当てはめて考えることができるでしょう。

現地球のワイルドなオトンナ・ヘレイ (Othonna herrei)

現地球のワイルドなオトンナ・ヘレイ (Othonna herrei)

まつわる話で一つ思い出しました。

Othonna herreiと言う植物がありますが、この植物は、ある別の多肉植物に擬態していると言われています。

休眠中のヘレーの姿は、疣立っていてTylecodon cacalioidesのそれとよく似ています。

チレコドン カカリオイデスというのは、家畜が食べると死に至るようなかなり毒性の強い植物です。

そのため、毒性の無いオトンナヘレーは、これに擬態することで動物からの食害を避けていると言われているのです。

ー栽培に関してこだわりなどがあれば教えてください。

一例ですが、内地球でも現地球であっても私でしか成しえない姿にすることを1つのポイントとしています。

例えばこのユーフォルビア・クラバリオイデスですが私の育てているものは輸入されてからも完全に山木の状態で大きくしています。

多くの人は枝を大きく伸ばしてしまい現地の姿とは異なる場合が多い種です。

様々な植物に言えますが内地球であっても現地球に勝るような迫力ある姿に育てることも可能です。

それが自分が植物を栽培する1番大きな意義だと思っています。

群生した現地球に勝るとも劣らないユーフォルビア・クラバリオイデス (Euphorbia clavarioides)

群生した現地球に勝るとも劣らないユーフォルビア・クラバリオイデス (Euphorbia clavarioides)

ー現地球と言えば、国内実生とは程遠い凄まじい形状のものがありますがあの様に育てるポイントはあるのでしょうか?

健康的に維持するだけでなく、より積極的に作り込む。それはやはり一朝一夕ではない、栽培の経験が必要ですし、なによりも忍耐が必要です。

これだけ多様な多肉植物は、栽培の仕方も一様ではないですし、実際まだ栽培が確立されていないような種類も数多くあります。まずは健康に育てることです。

人間の時間と自然の植物のそれは尺度が違っているということを腹に据えることが第一でしょう。

現地球の持つ枝振りの厳つさや、詰まり具合、荒々しさというのは、言って見れば”自然の剪定”の結果と言えます。

多肉植物は、根本的に乾期を経験する植物です。乾期を乗り切る為に、自分の身体に水分を蓄える様に進化してきた植物です。

現地球の成長の仕方というのは、おそらく3歩進んで2歩下がるというような様子であるはずです。

成長期に成長して伸びた部分は、休眠期にはいくらか枯れ込んでしまうのです。

乾燥は当然ですが、強風や、砂粒、過剰な太陽光線などといったストレスによって末端の枝は枯れてしまいます。

こうして、じり、じり、と長い時間をかけて、大きくなってゆくのです。

内地球が10育つのと、現地球が同じ10育つのでは、そのかかっている時間の長さが違うのです。

とても貴重で現地球はほとんど存在しない謎に満ちた新種のパキポディウム・エニグマチカム (Pachypodium enigmaticum)河野さんはエニグマチカムの発見者から友好の証として現地球を譲っていただいたそうです (上は接ぎ木、下は現地球)。刺の様子などを比べて見ると分かりますが、接ぎ木した株と、正木(一度も接いだことのない株)の株では、姿が全く異なります。

とても貴重で現地球はほとんど存在しない謎に満ちた新種のパキポディウム・エニグマチカム (Pachypodium enigmaticum)河野さんはエニグマチカムの発見者から友好の証として現地球を譲っていただいたそうです (上は接ぎ木、下は現地球)。刺の様子などを比べて見ると分かりますが、接ぎ木した株と、正木(一度も接いだことのない株)の株では、姿が全く異なります。

特別に公開の許可をいただいたエニグマチカムの貴重な現地球。ラベルに書かれた英字の書体も綺麗ですね。発見者の方は種を守るために自生地の一切の情報を開示されていないそうです。

特別に公開の許可をいただいたエニグマチカムの貴重な現地球。ラベルに書かれた英字の書体も綺麗ですね。発見者の方は種を守るために自生地の一切の情報を開示されていないそうです。

そう言う意味で、もし内地球を原地球の様に作りたいと思えば、それだけの時間に耐える忍耐が必要だということです。

昨日切って、来年などというような世界ではありません。

また植物は、先端の芽がつぶれると脇芽が複数吹きます。

枯れることで、一芽が三芽に、それを繰り返すことで、節間の詰まった、厳つい姿に育って行くのです。

河野さんの実生されるケラリア・ピグマエア (Ceraria pygmaea)。

河野さんの実生されるケラリア・ピグマエア (Ceraria pygmaea)。

ケラリアのピグマエアなど、ご覧になってどう思いますか?。

あれを実生から作ることを思うと、途方も無いです。自然の剪定というのは、そういうものです。

丸く作るというのは、忍耐がいるのです。

良い素質の苗をみつけて買う時でも、ああ30年後にはこんな姿になっているな、と思い描いて買うのは楽しいものです。

ー今後の自身の活動で目標などはあるのでしょうか?

既に導入されている種類でも、知られていないものや、あまり評価されていないものを紹介していくことに加えて、これから新たに導入されてくる植物についてもきちんと紹介して価値作りをして行きたいと思っています。

日頃から、自分の楽しみの為にいつもアンテナを伸ばしていますし、未だに日本に導入されていない植物に触れる機会は、やはり多いです。

なので、もし本当に新しくて、面白いものが目の前に現れたときに、きちんとひのき舞台を植物に与えて、そうして業界に価値を認められて、浸透させていくことが大事なことだと思っていますし、自分自身、その価値作りの過程にも、楽しみを感じてやっています。

I.S.I.J.での連載では、既に流通のある植物の魅力について書いていますが、最近始められた多くの人にとっては知らないものばかりでしょう。

知らない過去もまた、新しいのです。

ー現在の多肉植物のブームに関して何か思うことはありますか?

植物の最も輝く瞬間というのは、桜の七部咲のように、一年のうち少しの限られた時期だけです。

路傍の桜であれば、花見を楽しんで、後は葉の茂った時期を気にしなければ済みますが、鉢植えとなると、当然世話がいるのです。

ずっと付き合わなければ行けないのです。モノではないということです。買って終わりではない。

またブームというのは、いろいろなところで山が生まれては潰れてを繰り返すものです。

そういうものに左右されることなく自分の好みに従って、植物を選び、信じて、楽しむところが重要でしょう。

新しさや珍しさにおもねらない、美を求める心がなにより大切だと思っています。

ルビーの様な美しく赤い斑が入ったレノフィルム グッタツム 錦 (Lenophyllum guttatum Red variegated )

ルビーの様な美しく赤い斑が入ったレノフィルム グッタツム 錦 (Lenophyllum guttatum Red variegated )

ー最後に比較的最近に植物を初めた方にメッセージなどあれば是非。

最近の人の嗜好をみていると、素人なのに欲しがるものは玄人並という印象です。

SNSやインターネットで人気があり、見栄えの良い完成球を目にすることが多いからなのでしょう。

私は、ハオルチアの十二の巻が最初の多肉体験でした。

ブームの渦中に巻き込まれず、リーズナブルな普及種にさえも魅力を発見するということが大事ではないのでしょうか。

既に人気なものに殺到するのは作品のキャプションを読んでから作品を見るようなものです。

これでは、美を求める心が養われることはないでしょう。

植物の美しさと直接に付き合って、楽しむことが大事だと思います。

植物の美しさというのは、新しさや、珍しさなどとは無縁ですから。

雑記

インタビューする時はいつも急なのですが今回はお声がけからインタビューする間が最短でした。

栽培場に赴けなかったのでその時間を短縮できたのでこういうのも手だなと思いました 笑。

今回のインタビューで「さぁ、I.S.I.J.を買おう!!」とかではないのでそこは誤解なきよう。完全に非営利です。

ただ…図鑑レベル、いやそれ以上の写真の美しさと装丁の素晴らしさに私たちが感動したことに他ならず、今現代において植物が好きで河野さんの記事を読まないことはとても損だなと本当に思ったからです。

特に最近で言えば229~231号で3回に分けて特集されたパキポディウム・ナマクアナムの記事は現在栽培されている人たちにとってとても重要な事が多く書かれています。難しいこと抜きにしてもその美麗な写真に酔いしれてほしいです。

その記事で最も印象的だったのは「そしてnamaquanumという名前、これ以上に美しい綴りの学名は他には思いつかない。」綴りだって美しいデザインなんだと思わせてくれるその一文にモダンな楽しみ方をする園芸の明るい未来を想像してしまいました。

ため息がでるほど美しいパキポディウム・ナマクアナム 光堂 (Pachypodium namaquanum)の実生苗たち。この子たちのタイプ別の写真も掲載されていました。

ため息がでるほど美しいパキポディウム・ナマクアナム 光堂 (Pachypodium namaquanum)の実生苗たち。この子たちのタイプ別の写真も掲載されていました。

極めて美しく希少なユーフォルビア・ホリダ 錦(Euphorbia horrida variegated)。この植物との出会いもI.S.I.J.に書かれていました。すごくドラマチックでしたので是非読んでみてほしいです。

極めて美しく希少なユーフォルビア・ホリダ 錦(Euphorbia horrida variegated)。この植物との出会いもI.S.I.J.に書かれていました。すごくドラマチックでしたので是非読んでみてほしいです。

興味があればI.S.I.J.では月に一度例会を開かれていますので覗いてみてはいかがでしょうか?

I.S.I.J.ホームページ

All photo by / Tadayoshi Kono